夜光貝磨き体験

上手な磨き方

※『夜光貝磨き体験セット』はSeamam独自のオリジナル商品です。

セット内容や説明書の内容の無断転用転載を固く禁じます。

◆ヘアゴムパーツは、文字(A/B)が書いてある面が『おもて面』です。

裏面に黒い点の印のあるパーツは、上下があるパーツです。

黒点が上になるように使用してください。

◆研磨セット内の欠品(ペーパー等)、貝パーツの初期不良(容易に割れてしまう)などが確認された場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。欠品分の発送、貝パーツの交換をいたします。

ビーズやヘアゴムセットのゴム通し(釣糸)は失くしやすいので、使う時まで袋から出さないでください。

まず初めに、こちらのページで磨きのコツを確認することをお勧めします。↓

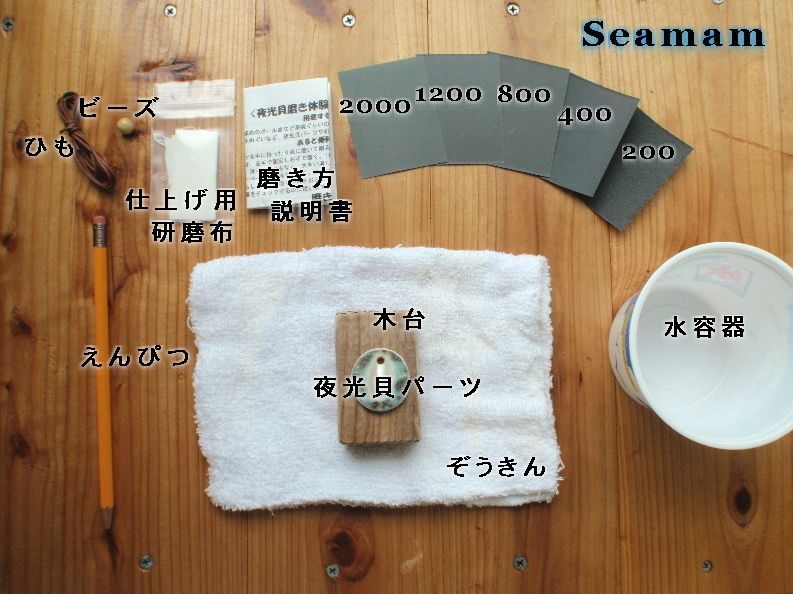

<セット内容>

パーツ・紐・ビーズ・研磨布・説明書・耐水ペーパー5枚

(オンラインショップでは別売りです)

<準備するもの>

その他に用意してもらう物 えんぴつ・雑巾・水容器・木台

緑層残しの『平パーツ』を使って紹介していきます。

基本、平パーツは片面磨き用なので、裏面がツルツルであれば磨く必要はありません。

艶が無く、白く粉っぽい感じであれば、1200➟2000➟鏡面仕上げの順番で磨いてください。

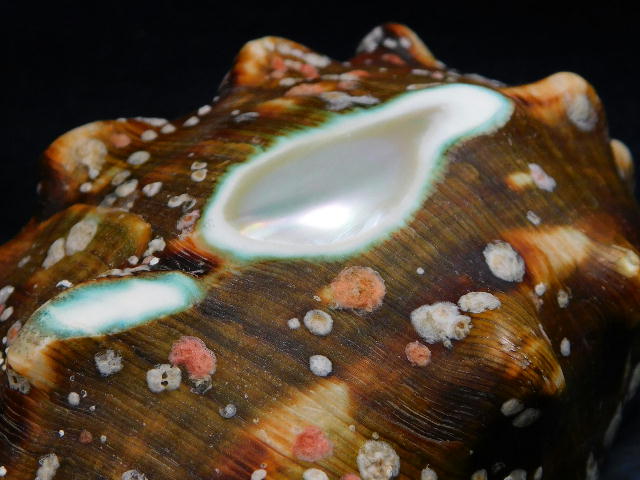

<素材の説明>

基本的に上(貝殻の表面)から、褐色層→緑層→白層→真珠層の順番でできています。

各層については各層の説明をご覧ください。

もともと夜光貝の殻は、サザエと同じようにコブや段差がたくさんあります。

表面がデコボコしているので、平らに削った部分に差が出ます。

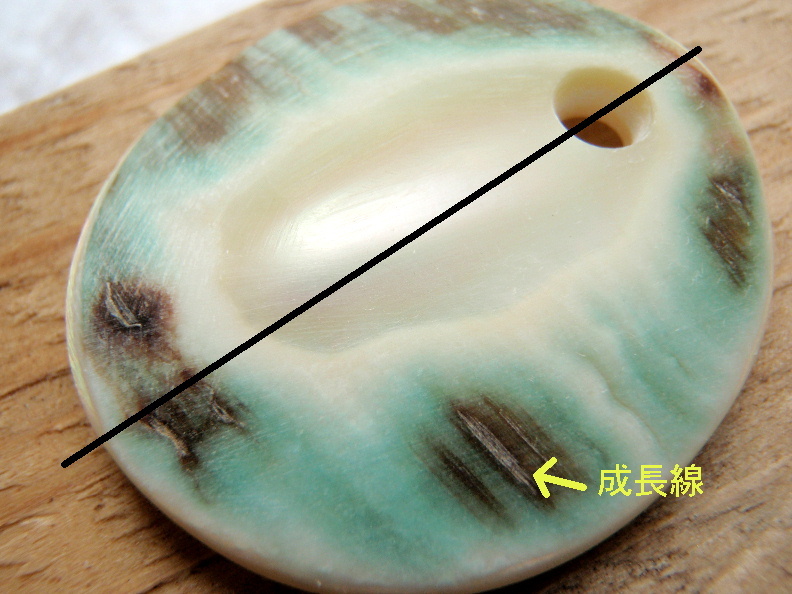

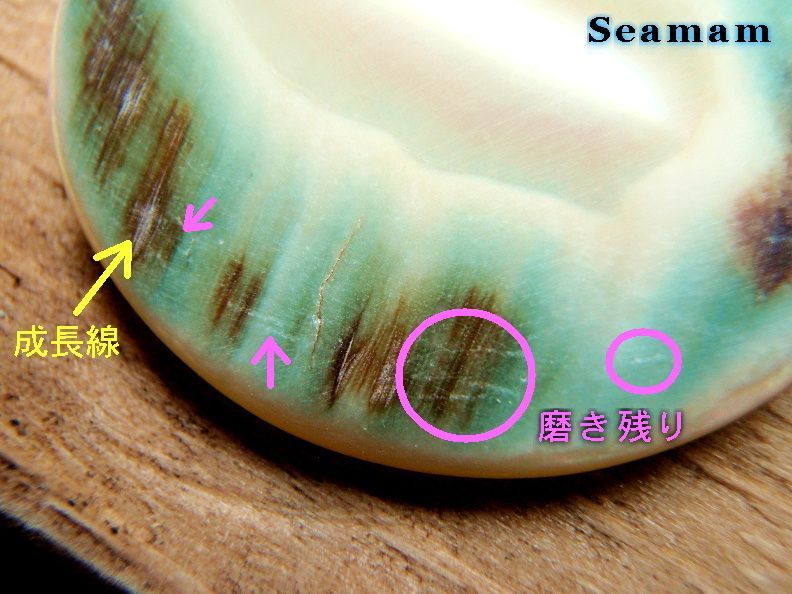

また、夜光貝は日ごとに成長するので、表面の褐色層には細かい成長線が見られます。

成長線について

成長線は細かい段差ではありますが、キズではありません。

成長線(褐色層)を無理やり消そうと削りすぎると、全体が薄くなってしまったり、周りの緑層などの色模様が消えてしまいます。

不具合が出そうな場合は、無理に成長線(褐色層)を消そうとせずに作業を進めてください。

基本的な磨き方

画像は撮影のために水をつけていません。

磨き作業は水を付けながら行います。

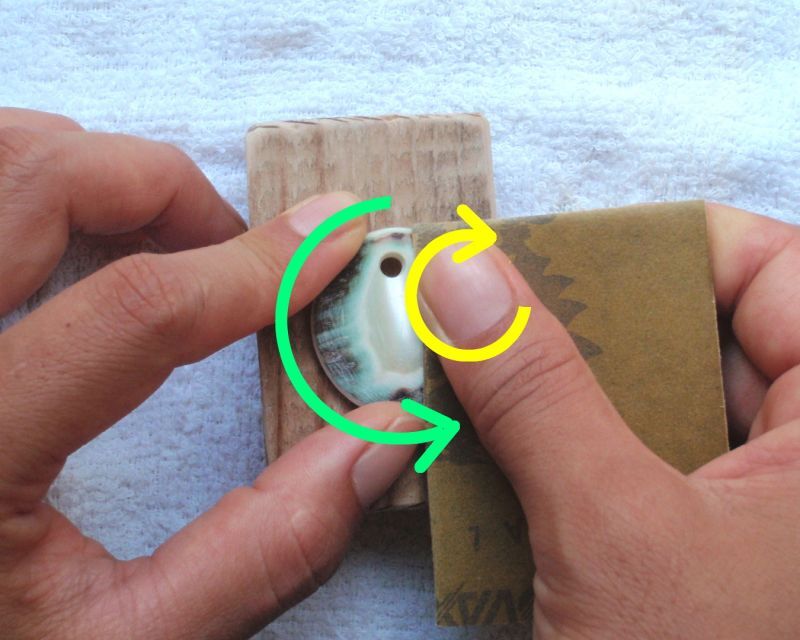

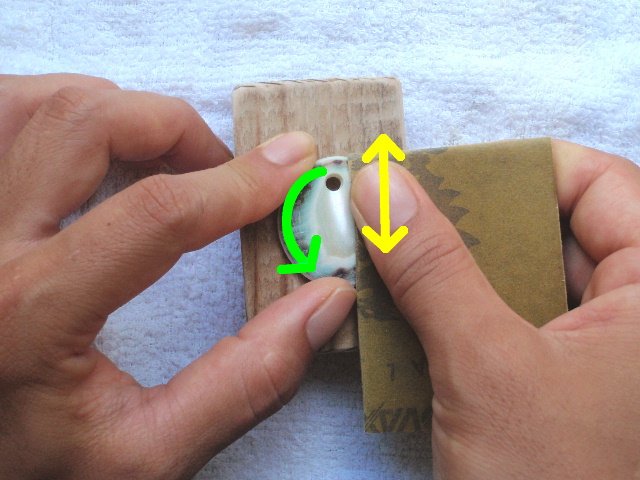

<ピンポイント磨き>

【各番手の前半の磨き方】

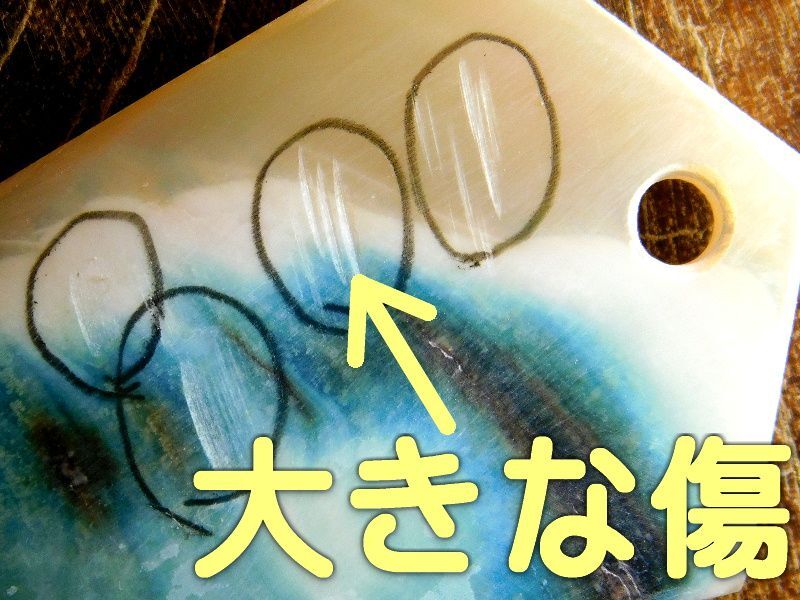

段差や大きな傷を消すために、貝パーツを少しずつ回転させながらピンポイントに強く磨きます。

注意:同じ指で磨き続けると痛くなってくるので、時々磨く指を変えてください。

この磨きは、引っかき傷のような直線的な深い傷をつけてしまいます。

直線的な傷は、次の番手でとても消しにくくなります。

次の番手に行く前は必ず<各番手の仕上げ磨き>を行ってください。

<広範囲に磨く>

大きなパーツや、硬い塊パーツの長時間の磨きなど。

あてるペーパーの面積を広くして、軽い力で磨きます。

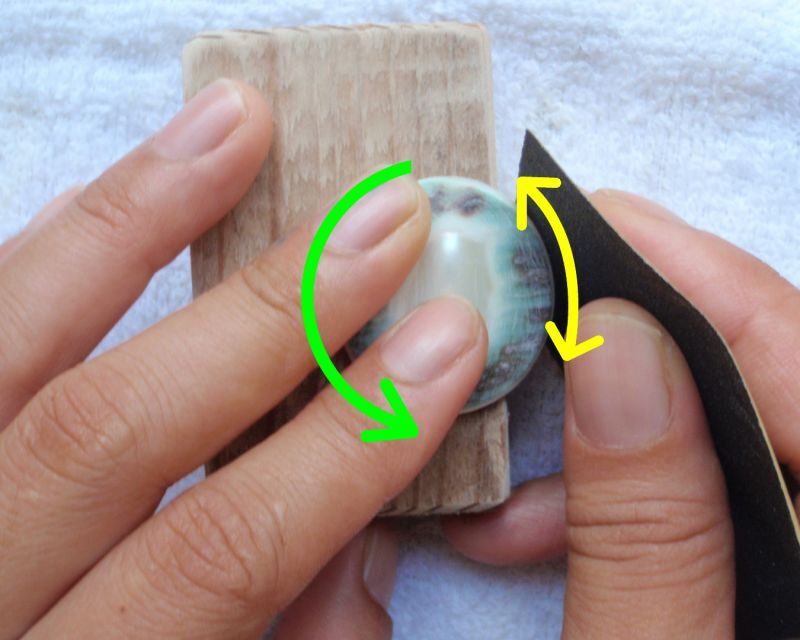

<側面を磨く>

側面の磨き方は、台から少し突き出し、パーツを少しずつ回転させながら磨きます。

側面を、『真横』『斜め上(表側)』『斜め下(裏側)』の三段階に分けると、磨き残し無くしっかり磨けます。

三段階の場合、パーツを3周させるイメージです。

角を落として丸みを付けるように磨きます。

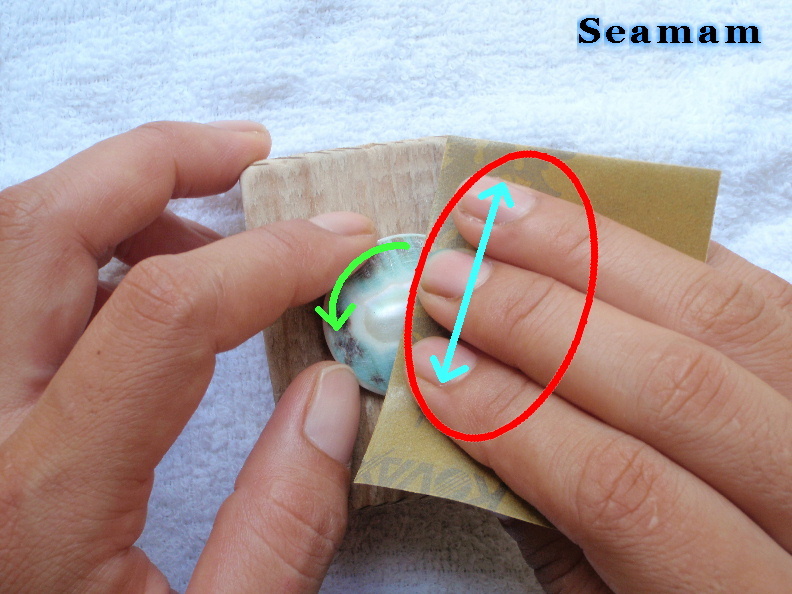

<各番手の仕上げ磨き>

直線的に付いた傷を消す磨き方です。

番手の変わる前は、軽い力で小さく円を描くように磨きます。

貝パーツを少しずつ回転させながら、力を入れずに円を描くように磨きます。

撫でる様に軽い力で磨いてから次の番手に進みます。

<デザインパーツを磨く>

凹みや溝の形に合わせてペーパーを折り曲げて磨きます。

ペーパーを折り曲げると、粒子が落ちてしまい破れやすくなります。

折り曲げ作業は全体をしっかり磨いてから行ってください。

くり抜き部分の内側は、ペーパーを筒状に丸めて、棒ヤスリのように使うと磨きやすくなります。

注意! 夢中になって削っていると、夜光貝を抑えている手の指や爪を、 サンドペーパー(紙やすり)でこすってしまい、 気が付かない間にケガをしてしまう場合があります。 削り作業は、指先に気を付けながら行ってください。 あらかじめ、テーピングやばんそうこうなどで保護しておくのもよいでしょう。お勧めは、ばんそうこう、人差し指の親指側と、親指の爪だけでも。 |

まずは厚さチェックからです

平パーツの場合必ずパーツの厚さをチェックします。

付属の磨き方説明書の1ページ目に記載してあります。

さあ磨いていきましょう!

このページの内容だけでは綺麗に磨くことはできません。

必ず付属の『磨き方説明書』の内容と合わせて進めてください。

≪200番≫

(実際の品番は220~240番です)

真珠層部分は軽くなでる程度にしてください。

<200番>で強く磨くと、柔らかい真珠層部分だけ削れ過ぎて凹んでしまいます。

右側だけ200番で磨いてみました。

このような成長線を200番で消そうとすると、周りの緑層が削れて消えてしまうので、ここでやめておきます。

一通り磨いたのでキズチェックです。

『キズチェック』の方法は、磨き方説明書の1ページ目に記載してあります。

水につけるとキズが見えなくなってしまうので、鉛筆でしっかり印をつけてください。

側面もしっかりチェック して集中的に磨きます。

チェックした傷を集中的に磨いてみました。

わずかに傷が残っていますが、次の≪400番≫で消せる範囲です。

円を描くように仕上げ磨きをしてから次に進みます。

大きな傷が消えて、だいぶ滑らかになりました。

400番に行く前に、気になるキズを鉛筆でチェックを入れておきます。

≪400番≫

200番と同じです。

真珠層を磨く力は控えめに。 一通り磨けたら磨き残しのチェックをします。

白くカサついている所が200番の磨き残し部分です。

400番できれいに磨けると、白っぽさが無くなり滑らかになります。

パーツを回しながら、小さく円を描くように仕上げ磨きをしてください。

きれいに磨いて次へ。

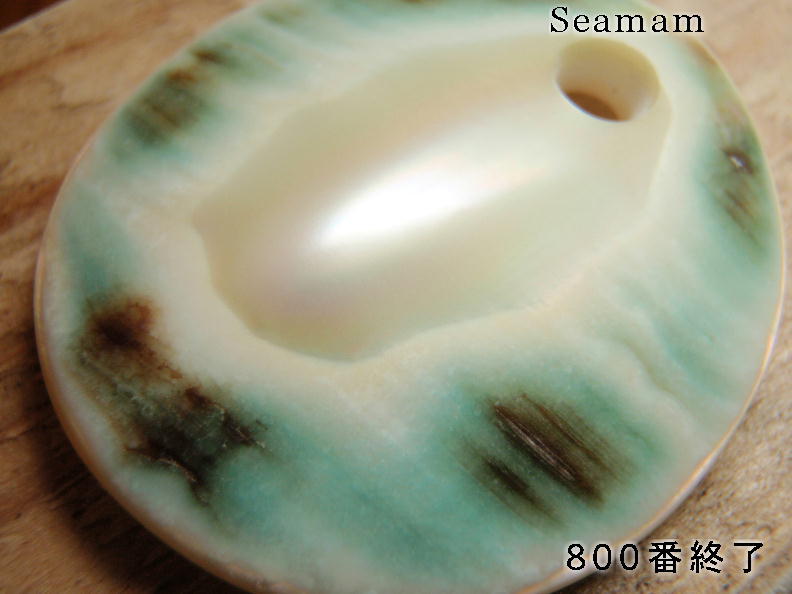

≪800番≫

この番手からは、目で見る傷のチェックはできません。

磨き方は、円を描くような<仕上げ磨き>をメインにしていきます。

綺麗に磨けてくるとペーパーの抵抗が小さくなり、削り粉が出なくなってきます。

撫でる様にやさしく仕上げ磨きして次の番手へ。

磨きのコツ

磨き忘れが無いよう全体をきれいに磨くには、鉛筆で全体を軽くなぞってください。

鉛筆の跡を消すように全体を磨いていけば、しっかり磨けます。

油性・水性ペンなどは絶対に使わないでください。

貝表面のごく僅かな隙間にインクが入り込み、跡が残ってしまいます。

800番終了

この番手からキェズのチック方法が変わります。

強めの単体ライトの下で、ゆっくり角度をかえながら、磨き残しや深い傷を探します。

映り込むライトのぼやけ方や手触りなどでわかることもあります。

心配な人は、全体を軽く磨き直してください。

≪1200番≫

800番と磨き方は一緒ですが、キズがますます見えにくくなっています。

1200番からは、層が薄くなったり形が変わってしまうことはありません。

全体を軽い力で何度も磨き直してください。磨けば磨くほど後の仕上がりがきれいになります。

とがったデザインなどは形が変わってしまうので気を付けてください 。

1200番終了

ここまで来るとだいぶツルツルしているはずです。

≪2000番≫

あと少しです。がんばってください。

磨きのコツ

一番細かい2000番でも、新品の状態は研磨力があります。

ペーパーの淵を当てて一方向にこすってしまうと、深い傷になってしまいます。

できるだけペーパーの真ん中を使って磨いてください。

最後の磨きはペーパーを水で洗わずに空磨きをします。

空磨きをすることでペーパーの目が粉で詰まり、2000番以上の細かい磨きが可能になります。

ただ、空磨きをし続けると粉が舞ってしまうことがあります。

適度に湿らせながら磨いてください。

2000番終了

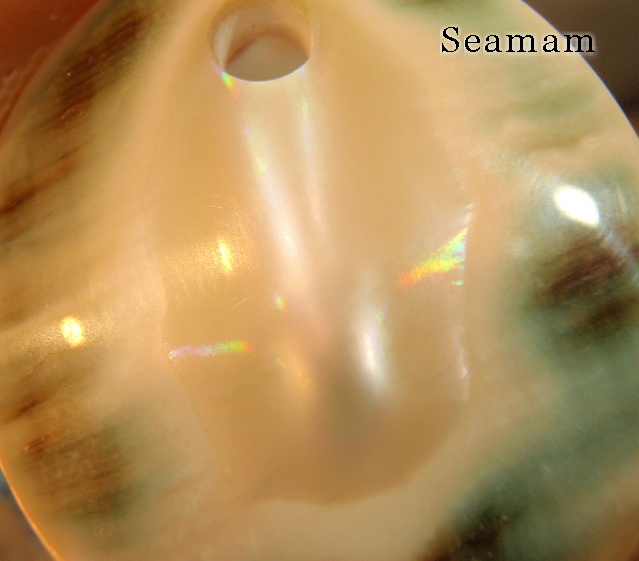

2000番で磨き終わると、今まで見えなかった特徴がいくつか現れます。

単体ライトの真下で撮影すると、写真でも確認できます。

赤い丸の中に見える白いラインは、粉が詰まって白く見えるのではなく、2000番の細かな傷がライトを反射している光です。

他にも、周りの景色やライトがぼんやり映りこんでいるのが確認できます。

矢印部分に見えるのは真珠層の反射色ではなく、表面の細かな傷で光が分散したものです。

光の三原色「赤、緑、青」に分かれています。

ペーパー作業は終了です

画像では400番以降の違いが判りませんね。

わずかに確認できる違いは、2000番終了後、矢印部分にライトが映りこんでいます。

次は仕上げ用研磨布です。

≪鏡面研磨≫

仕上げ磨き用の研磨布を袋から出す前に、手、パーツ、水容器、布、台などを水できれいに洗いましょう。

サンドペーパーの粒子が手や研磨布についてしまったら、磨きながらキズをつけてしまいます。

周りがきれいになったら、研磨布を袋から出し、持ちやすいよう四つ折りぐらいにします。

研磨布を少し水で湿らせてから磨き始めてください。

研磨布は水をつけすぎると研磨剤が落ちてしまうので、乾いてきたら湿らす程度にしてください。

時々、布を折り返し、研磨面を変えます。

ひととおり磨いたら、綺麗な布などでふいて、光に当てながらキズをチェックします。

磨けば磨くほどきれいになるので、頑張ってください。

研磨布は、袋に保管しておけばまた使えます。

研磨布使用後は、手を石けんと水でしっかり洗い流して下さい。

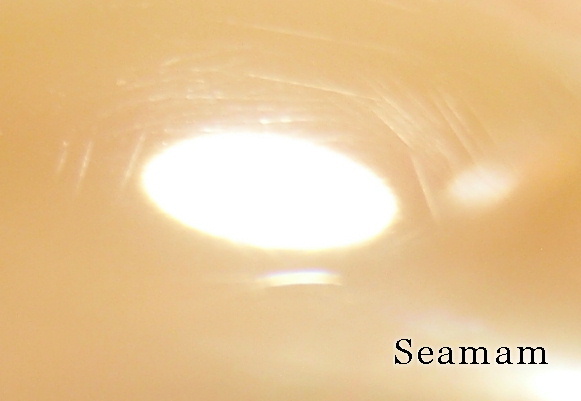

鏡面磨き前

矢印部分にぼんやりライトが映っています。

ライトの周りに映っている白いもやのような部分が、2000番の傷です。

5分ほど研磨布で磨いてみました。

カメラとライトが映りこんでいます。

一見きれいですが、よく見ると無数の傷が。

2000番で消しきれなかった、1200番以前の深い傷です。

この時点で、800番以前の傷があった場合、研磨布でいくら頑張ってもその傷を消すことはできません。

時間のある人は、ピンポイントに、1200番ぐらいから磨きなおしてください。

今回は2000番で5分間ほど磨き直しました。

その後、10分間黙々と研磨布で仕上げ磨き。

ピッカピカです。

映り込んだライトの周りには傷は確認されませんでした。

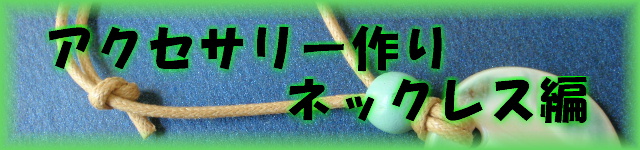

≪アクセサリー作り≫

|

※以上の内容は無断転用禁止です

仕上がりは自己判断ですが、

磨けば磨くほどきれいになっていきます。

この体験で一番大事なのは、

自分で最後まで仕上げること!

時間を気にせず、ゆっくり丁寧に磨けば、

だれにでも、きれいに磨けます。

普段の生活では経験しない、

長時間の削りと磨き作業。

この非日常の作業の中から、

「物作りの楽しさ」と、

「最後まで仕上げる大切さ」を感じ取っていただけたら幸いです。

Seamam夜光貝