磨く前の

ワンポイントアドバイス

※『夜光貝磨き体験セット』はSeamam独自のオリジナル商品です。

セット内容や説明書の内容の無断転用転載を固く禁じます。

夜光貝磨きで、『失敗』があるとすれば、一つだけ。

それは、 『磨きすぎ』です。

磨きすぎで一番気を付けなくてはいけないのが、『平パーツ』です。

磨く力と時間でも変わりますが、厚さが『3mm』以下の部分は、

必ず400番から磨いてください。

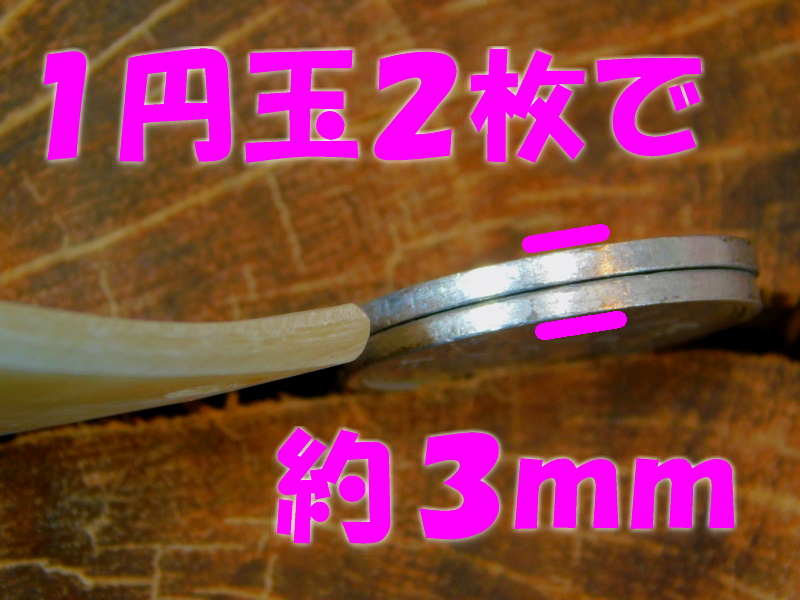

<厚さチェック>

1円玉二枚で厚さチェックができます。

1円玉を2枚重ねると、厚さ3mmになります。

3mm以下の部分は400番から磨いてください。

画像のパーツでは、丸の部分が3mm以下でした。

<穴の周りに気を付ける>

紐を通す穴の周りは、薄く・狭くならないように、控えめに磨いてください。

<角に気を付ける>

尖った部分は磨いていくうちに鋭くなってしまいます。

ケガをしないように、形が変わらない程度に先端に丸みを付けます。

<パーツの裏・表に気を付ける>

貝殻の内側を『おもて面』としているパーツもあります。

貝殻の内側ですので、少し凹んだ形状になっています。

磨くのは使用する『おもて面』だけです。

貝殻の外側の真珠層

貝の内側の真珠層

左が貝殻の外側を『おもて面』とした真珠層パーツ。

右が貝殻の内側を『おもて面』とした真珠層パーツ。

A・Bと書いてある面が『おもて面』です。

<側面、エッジ(縁)に気を付ける>

全ての夜光貝パーツは、側面に丸みのあるものと、多角形デザインの2種類があります。

デザイン的に多角形にカットされたもの以外は、側面の角を落として丸みを付けます。

逆に、多角形デザインのパーツは角を落とさないように面だけを磨きます。

<デザインパーツの細部に気を付ける>

デザインパーツは形が変わらないように注意しながら磨いてください。

テイルデザインのキール部分、ひれの先端やギザギザ、ハートやフラワーの先端部など、200番や400番で『強く』磨くとすぐに形が変わってしまいます。

細部は800番から慎重に磨いてください。

<二重真珠層の磨きすぎに気を付ける>

二重真珠層は、巻貝特有の真珠層です。

一巻き前(昔)の緑層の上に、新たに作られた真珠層です。

丸印の部分は、一巻き前の緑層が突起していたため、二重真珠層が薄い部分です。

このまま200番からゴリゴリ削ってしまうと、二重真珠層部分が消えてしまい、ただの緑層になってしまいます。

できるだけ二重真珠層を残したいのであれば、丸のように下が透けている部分は800番から磨いてください。

ちなみに、下の緑層が透けて見えるぐらいで仕上げると、

こんな感じの玉虫カラーに仕上がります。↓

<失敗例で説明>

平パーツ・緑層残しのリーフデザインです。

厚みは約3mmほど、

緑層を残すように磨いていきます。

2000番まで磨きました ↓

どちらのパーツが失敗かわかりますか?

失敗は右のパーツです→

<失敗部分の説明>

●全体を200番・400番で磨きすぎたため、緑層が消えてしまい、葉脈の模様も薄くなっています。

●葉っぱの先端を削りすぎて、カーブが無くなってしまっています。

●側面の縁<エッジ>に丸みを付けていないので、立体感がありません。

●紐を通す穴の周り、向かって左側。磨きすぎで強度不足。

●虫食い穴の角が鋭くとがりすぎて危険。

<仕上げ磨き後>

どちらも傷は無くきれいに磨けてますが、右のパーツは輪郭が変わってしまい、立体感の無い仕上がりになっていますね。

作業前の注意点はこんな感じです。

お手持ちのパーツと照らし合わせて、

注意点を把握した上で磨き作業を始めてください。