注意・禁止事項

アクセサリーに限らず夜光貝を取り扱う上での注意点や禁止事項など、『ご注文前に必ずお読みください』とは別の内容です。

この項目の内容は、あくまで個人的な見解です。

「こうするべき」ということを強要するものではありません。

漁に出て、夜光貝細工に没頭してきた、一個人の意見としてお考え下さい。

< 酸性洗剤は使わない>

『夜光貝』を検索すると必ず上位に出てくる

『夜光貝とサンポール』

完全に間違った認識で周知せれてしまっています。

夜光貝をサンポールで溶かす?

ものすごく危険で、

めちゃくちゃ環境に悪いです。

重大な事故につながる可能性があります。

『酸性洗剤で夜光貝を溶かす』

という行為は絶対にやらないでください。

『なぜ危険なのか?』

『どのような被害が出るのか』

詳しくはこちら↓

#夜光貝サンポール #夜光貝 #サンポール

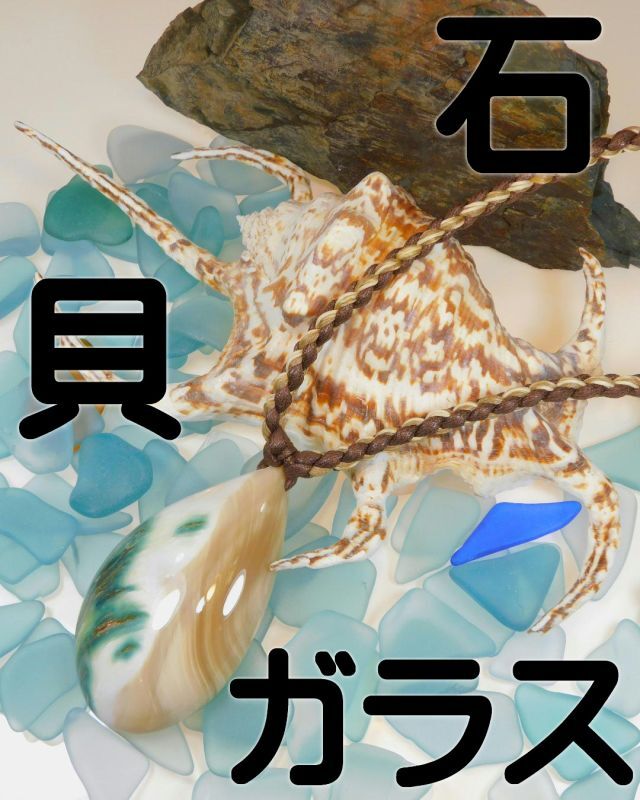

<撮影・レイアウト時>

石・貝・ガラスは絶対ダメ!

夜光貝は皆さんが思っている以上に柔らかい素材です。

ガラスや石、固い貝などに乗せると擦り傷が付いてしまいます。

サンゴも絶対ダメ!

サンゴ礫に乗せて撮影している人をよく見かけます。

ですが、こちらも同じ理由でお勧めできません。

もろく柔らかいイメージのサンゴ礫(バラス)、実は非常に硬く、ヤスリのような状態です。

柔らかい真珠層は一発で傷がついてしまいます。

レイアウトが可能な素材は?

多少こすれても夜光貝に傷がつきにくい素材は、

・布・紙・ビニール・プラスチック・木材ぐらいです。

これ以外の素材にレイアウトすることは絶対にしないでください。

これは夜光貝に限ったことではありません。

真珠製品などをはじめとする天然素材全般や、鉱石やメタル素材でも同じことが言えます。

石やサンゴ礫と擦ったら、金でも銀でもプラチナでも鉱石でも必ず傷だらけになってしまいます。

<ゴ〇〇リ注意>

貝細工とは関係ない、でも知っていて絶対に損はない話です。

ちょっとショッキングな内容です。

飲食店や鮮魚店によく飾ってあるいろいろな貝。

粋でかっこよく、『いかにも』といった感じがする。

だけど、

高確率で『ゴキブリ』の巣になっています。

自分が今まで確認した確率は、・・・100%

店の入り口、カウンターや通路、毎日殺虫剤を巻いて掃除を…しないでしょう。

周りには餌がいっぱい。

大きな巻貝、小さな巻貝、彼らにとっては高級マンション。

飲食店に貝殻、特に巻貝を飾ることはお勧めしません。

貝以外に、魚拓・漁網なども。

雰囲気作りも大事だけれど、過剰なレイアウトは衛生的に良くない。

これは一般家庭も例外ではありません。

どうしても貝殻を飾りたい場合は、

新聞紙や綿などを口付近まで詰めて、紙粘土で蓋をする。

この方法、知っている人はやっていますね。

<貝殻を食器にしない>

これはかなりショッキングな実話。

前の話とつながるものですが、・・・『ゴキ』です。

よく、刺身の盛り合わせや、夜光貝のお造りで使われる夜光貝の殻。

普通、小ぶりできれいな殻を使いまわしします。

当然しっかり洗いますが、食器ほどきれいに洗えません。

食器棚に入れている間に奴らが、・・・やってきます。

盛り付け前に水を入れて洗浄しますが、巻貝は螺旋状で奥が深い。

綺麗に盛り付けて、

お客さんに出した後、

「いらっしゃいませ」と顔を出す。

トラウマものですね

飲食関係は、『粋でいなせ』な演出はほどほどに。

<生きた貝にも注意>

また、生きていた貝殻なら『ゴキ』の心配はありません。

ですが、しっかり水洗いしないと食中毒の可能性があります。

海が綺麗すぎてあまりピンと来ないかもしれませんが、池や川と同じで、

海の中もバイ菌だらけです。

貝殻に付着している表面の汚れは、陸上で言えば泥、それと生物の糞と死骸です。

泥で汚れたお皿に盛りつけられたお刺身、

・・・食べたくないですね

貝殻を器として使う場合は、

一度煮沸し、汚れをきれいに落とした後、ゴキが入らないように密閉容器やビニール袋で包んで保管するようにしましょう。

<捕らない・売らない・買わない>

※注意

最近ネット上で小さな個体を『採捕』・『販売』・『加工』している画像を多く見かけます。

資源保護の観点から、生体重量1kg以下・貝殻重量600g以下の夜光貝を、『捕らない』・『売らない』・『買わない』ようにしていきましょう。

よく、「小さめのきれいな貝殻はありませんか」と聞かれます。

基本的には漁師なので、およそ生体重量1.2kg・貝殻重量700g以下の個体は捕りません。

殻も身も重量が掛からないため、捕る価値が全く無いからです。

夜光貝は生体重量500~600g前後・貝殻重量400gぐらいから年2回以上産卵できます。

仮に、捕獲制限を生体1kgとした場合、採捕されるまでに、2〜4回以上産卵できる事になります。

ただ残念なことに殆どの地域で漁獲制限がありません。

たとえあったとしても、各地域の内規的なものなので、伊勢海老のように取り締まるわけでもなく、守らない人もたくさんいます。

また、密漁者や一般の人は何でもかんでも採っていってしまいます。

ソフトボールサイズの夜光貝、サザエと比べたら大きいですね。

でも、夜光貝としてはまだまだ子供。

ピンポン玉サイズの小さなサザエを、捕って・売って・買って食べませんよね。

かなり小さな個体を捕獲・販売・加工している画像を最近ネットでよく見かけます。

あなたの持っている夜光貝の殻は何グラムですか?

400g以下なら、一度も産卵に参加できずに捕られた夜光貝かもしれません。

小さな夜光貝を、

『捕らない』『買わない』『売らない』ようにしていけると、少しでも個体数の維持に繋がるのではないかと思っています。

<照明>

直射日光や強い紫外線で変色変質しやすい夜光貝。

直射光ではなくても、明るい窓辺やライトのすぐ近くで、レイアウト・保管することはお勧めできません。

白熱球や蛍光灯の光は紫外線を多く含んでいます。

ライトは紫外線の少ないLEDがお勧めです。

<接着剤について>

様々な場面で使う接着剤。

夜光貝に合わないものがあるので注意が必要です。

同じような商品でも、成分の違いで、変色・剥離が起こりやすいものがあります。

ハンドメイド作品の場合、販売用なら半年~1年は様子を見たほうがいいです。

Seamamでは1~2年経過観察してから販売しています。

使いどころを間違えると大失敗してしまう『接着剤』、ちょっとだけ説明していきます。

<レジン>

レジンは2液性と紫外線硬化型の2種類あります。

いずれも熱変成が大きく、20℃までは固く、30℃で爪の跡が付き、40℃で爪跡プラス凹みます。

40℃までの変形は元に戻りますが、50℃以上でできた変形は元に戻りません。

およそ80℃で接着力が無くなり簡単に外れてしまいます。

Seamamでは、スタッドピアスの耳たぶ側のコーティングとレンズ効果を出す表現だけに使用。

やや不安定な素材のため、夜光貝×レジンや木材×レジンなどの合わせ技はお勧めしません。

例:(フィッシュフックの右半分がレジンで左半分が夜光貝)のような使い方。

貝や木材は水分(湿度)で変形し、レジンは気温(熱)で膨張・収縮します。

初めは良くても、数ヵ月~1年ほどで簡単に外れてしまうことがあります。

<瞬間接着剤>

Seamamではメインで使っている接着剤です。

どのタイミングでどの粘度の物を使うかが重要です。

使い方を間違えると、全体が白化現象を起こすことも。

<エポキシ接着剤>

こちらもよく使います。

水の付きやすい場所には不向き。

湿度や水分で剥離しやすくなります。

物によっては、真珠層が化学変化を起こし、黒ずんでしまうことも。

<ホットボンド>

非常に便利な接着剤ですが、グルーガンを使用した場合は温度が低いため、金具や貝や石など、密度が高く熱伝導の早い物には適しません。

一見しっかりついていそうですが、上記の素材に対しては瞬時に冷えてしまうため外れやすくなります。

再加熱の方法もありますが、火傷の危険があるためお勧めしません。

布同士など、繊維素材に適した接着剤です。